Il digitale è un fattore di cambiamento, ma non è il cambiamento.

Il mondo lo cambiano le persone.

Mi chiamo Gabriele Granato e la mia passione per il marketing e le dinamiche economico-sociali è nata tra i banchi del liceo. Fin da giovane ero affascinato dai meccanismi che muovono le imprese e i progetti di ogni genere: volevo capire il “perché” dietro al “come” di ciò che rende un’idea di successo. Allo stesso tempo, ho iniziato a intravedere nel digitale uno strumento capace di migliorare la vita delle persone, intuendo che la tecnologia potesse diventare una leva fondamentale per uno sviluppo più equo e sostenibile del nostro futuro.

Con gli anni, questa visione si è consolidata. Amo tutto ciò che ha un impatto positivo sulla quotidianità e credo fermamente che l’innovazione digitale abbia senso solo se arricchisce le esperienze umane. Non ho mai pensato al digitale come fine a sé stesso: il mio lavoro ruota attorno a come la tecnologia si integra con la dimensione umana, ibridando i mondi online e offline. In altre parole, dietro ogni trasformazione digitale vedo sempre le persone in carne e ossa – quelle che si stringono la mano, che collaborano e che, in ultima analisi, cambiano davvero il mondo.

Ruoli professionali

Attualmente ricopro il ruolo di Chief Marketing Officer (CMO) di Ellycode, l’azienda che ha sviluppato la piattaforma di Business Intelligence chiamata “Elly”. In questo incarico metto a frutto la mia esperienza nel marketing e nella trasformazione digitale per un obiettivo chiaro: rendere accessibili e semplici da utilizzare anche gli strumenti di analisi dati più avanzati. Credo infatti che la business intelligence debba essere alla portata di tutti in un’organizzazione, così da aiutare aziende e istituzioni a prendere decisioni informate e a coltivare una solida cultura data-driven.

Sono stato Presidente di Fare Digitale, un’associazione che promuove la diffusione della cultura digitale in Italia, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’uso consapevole delle tecnologie digitali come leva per lo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese. In questo ruolo di volontariato mi impegno a sensibilizzare cittadini e imprese sull’uso consapevole delle tecnologie come leva di sviluppo economico, culturale e sociale. Attraverso Fare Digitale organizziamo incontri, dibattiti e percorsi formativi per colmare il divario digitale e favorire un’innovazione inclusiva. Questa esperienza mi ricorda ogni giorno quanto sia importante accompagnare la trasformazione tecnologica con la crescita delle competenze umane e con una visione etica del progresso.

Nel 2012 ho fondato la 3d0, una digital factory specializzata in soluzioni IT, sviluppo e comunicazione digitale. È stata la mia prima avventura imprenditoriale e per oltre un decennio ho guidato progetti di innovazione tecnologica per supportare aziende e istituzioni (in particolare enti culturali) nel raggiungere i propri obiettivi. In 3d0 ho imparato sul campo cosa significhi fare impresa nel digitale: dal lavoro di squadra con programmatori e creativi, fino alla soddisfazione di vedere un’idea prendere forma e creare valore per i clienti. Questa esperienza imprenditoriale ha gettato le basi del mio approccio pratico e orientato al risultato, che porto avanti ancora oggi in ogni nuovo progetto.

Docenze e formazione

La formazione ha sempre occupato un posto speciale nel mio percorso. Sono docente di Web Marketing e Comunicazione Digitale presso l’Università LUMSA, dove accompagno gli studenti alla scoperta del marketing digitale, della trasformazione tecnologica e dell’alfabetizzazione mediatica. In aula cerco di trasmettere competenze pratiche e passione, ma anche di imparare dai miei studenti: ritengo infatti che l’insegnamento sia un’opportunità reciproca, in cui il confronto con i giovani talenti arricchisce anche me come professionista e come individuo.

Sempre presso la LUMSA, sono docente nel Master in Comunicazione Digitale, Intelligenza Artificiale ed Innovazione per il Marketing, un percorso formativo che esplora l’incontro tra nuove tecnologie e strategie di comunicazione. Questo incarico mi consente di lavorare con studenti e professionisti su temi di frontiera, portando in aula esperienze e casi reali utili a comprendere l’impatto dell’IA e dell’innovazione nel marketing contemporaneo.

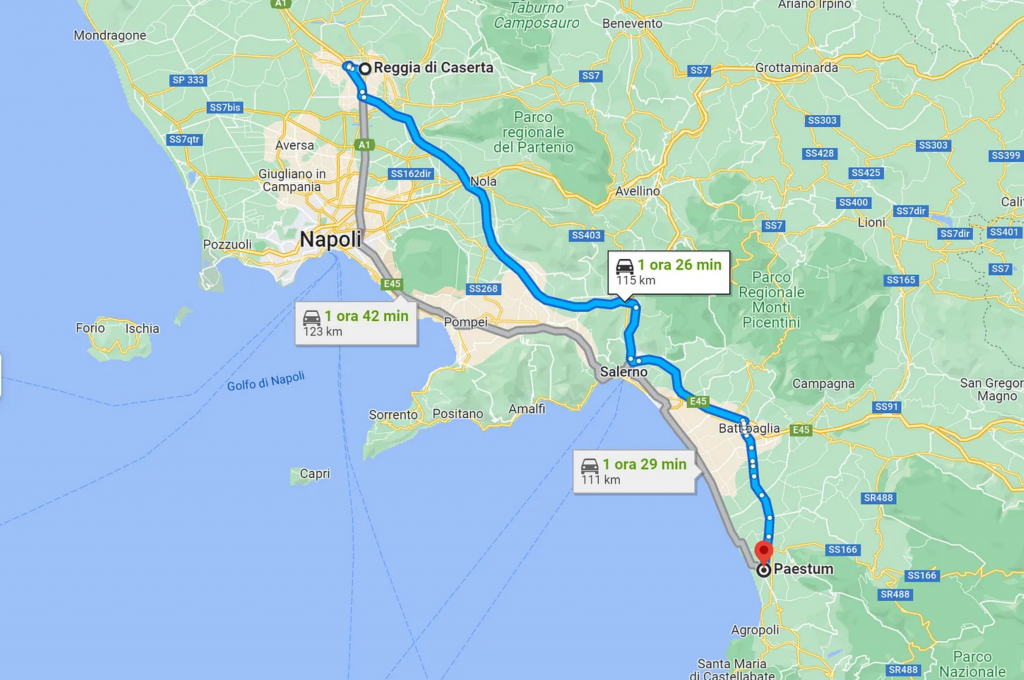

Parallelamente all’attività alla LUMSA, ho avuto modo di insegnare anche in altri contesti. Nel 2024, ad esempio, sono stato docente a contratto all’Università degli Studi di Salerno per un corso su Smart Community, Promozione e Digitalizzazione del Turismo. Questa esperienza mi ha permesso di applicare le mie conoscenze in un ambito specifico – quello del turismo digitale – contribuendo a formare figure professionali capaci di innovare nel settore turistico e culturale. Inoltre, ho conseguito la certificazione come Docente Google, un titolo che attesta le mie competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali per la formazione e la comunicazione

Libri e pubblicazioni

Ho scritto tre libri dedicati al marketing culturale e dei musei:

-

“Inestimabile Valore – Marketing e fundraising per il patrimonio culturale” (Rubbettino, 2019), scritto con Raffaele Picilli. Il libro esplora strategie e buone pratiche per valorizzare e sostenere economicamente musei e beni culturali.

-

“Fundraising e marketing per i musei” (Rubbettino, 2021), sempre in collaborazione con Raffaele Picilli. In questo volume proseguiamo il percorso iniziato con L’inestimabile valore, focalizzandoci sulle tecniche per coinvolgere il pubblico e i finanziatori nel contesto museale.

-

“I musei salveranno il mondo” (Rubbettino, 2023), un invito a riflettere sul ruolo trasformativo dei musei nella società contemporanea. Qui ho voluto raccontare come le istituzioni culturali possano essere motori di cambiamento sociale, integrando innovazione e tradizione per affrontare le sfide del presente.

Ho contribuito inoltre al libro collettivo “Trasformazione digitale e competenze per la network society” (FrancoAngeli, 2022), curato da Maria Prosperina Vitale e Davide Bennato, con un capitolo scritto insieme a Michele Aponte intitolato “Alla ricerca di un’alleanza digitale tra tecnici e umanisti”.

Ho scritto la prefazione del libro “Appunti di marketing e digitalizzazione per studi professionali” di Gianmaria Abbondante (2022), un testo che esplora l’importanza della digitalizzazione e del marketing nel settore professionale, con particolare attenzione all’ambito economico-giuridico.

Filosofia personale

In tutte queste esperienze – dal lavoro aziendale alla vita associativa, dalla didattica alla scrittura – mantengo fede a un principio guida: mettere le persone al centro. Sono convinto che il vero progresso nasca dall’incontro tra innovazione tecnologica e valori umani. Per questo, il mio obiettivo quotidiano è creare valore in tutto ciò che faccio, sia che si tratti di sviluppare un progetto digitale, formare nuovi professionisti o collaborare con partner che condividono la mia visione. Cerco sempre di costruire ponti tra competenze diverse, di favorire la crescita collettiva e di dare un contributo positivo alla comunità.

Mi piace ricordare, infine, che la tecnologia da sola non basta a cambiare le cose: sono le persone, con la loro passione e il loro impegno, a fare la differenza. In fondo, le persone – e non le tecnologie – sono il vero motore del cambiamento. Questa convinzione ispira ogni mia scelta professionale e personale, ricordandomi che dietro ogni dato, ogni strategia di marketing e ogni innovazione c’è sempre il fattore umano, il più prezioso di tutti.